日産 NV350 キャラバンのバックドア(リアゲート・テールゲート)の板金・塗装です。

普通なら交換・取替レベルですが、そこそこで良いのでということで板金していきます。

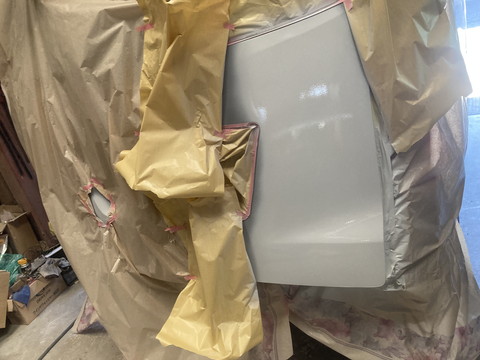

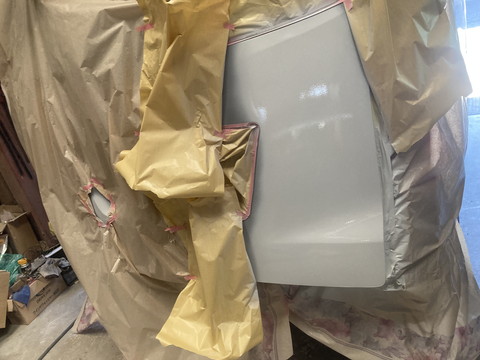

画像の撮り忘れでサフェーサーを入れる手前です。

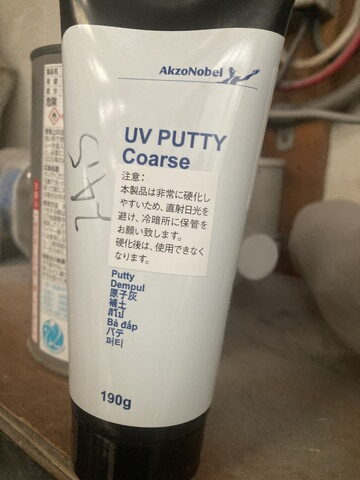

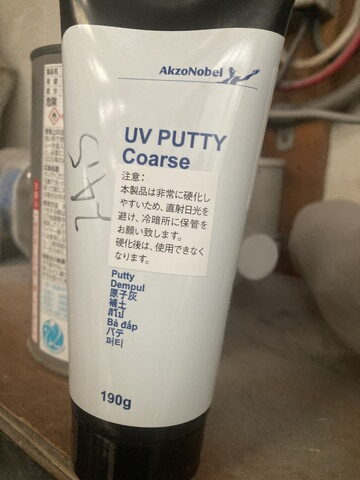

点傷などはUVパテで抑えていきます。

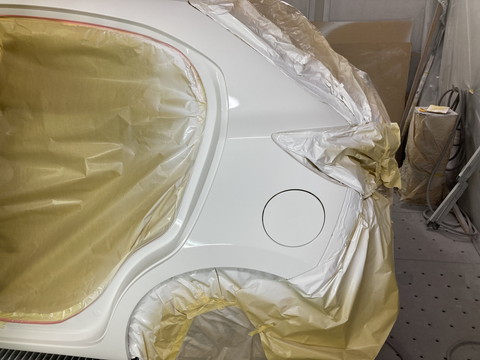

塗装ブースに入れて

ベース1回目。意外に透けるものなんです。

ベース塗装完了。写真では判りにくいですが艶消しな感じになります。

クリヤー塗装完了。

いい感じに仕上がりました。

自動車、板金塗装、修理の修理事例です

日産 NV350 キャラバンのバックドア(リアゲート・テールゲート)の板金・塗装です。

普通なら交換・取替レベルですが、そこそこで良いのでということで板金していきます。

画像の撮り忘れでサフェーサーを入れる手前です。

点傷などはUVパテで抑えていきます。

塗装ブースに入れて

ベース1回目。意外に透けるものなんです。

ベース塗装完了。写真では判りにくいですが艶消しな感じになります。

クリヤー塗装完了。

いい感じに仕上がりました。

DJ3FS デミオのあちこち修理です。

乗り手が代わられるとのことで、一度リフレッシュする感じです。

品質は中くらいです。

作業途中からの写真しかないのですが、場所によっては結構ダメージがありました。

塗装前の状態です。

次に塗装後です。

作業の関係で別作業してます。

塗装後です。

トヨタ プロボックスのルーフ・サイドのへこみ板金塗装 修理です。

お仕事で使用されており、ルーフキャリアも載せることがあるとのことで、パテを使用しますと割れてしまう恐れがあるので、極力下地が入らないように板金します。

最悪は、柔軟性のある充填剤を使う手もありますが、今回はなんとかいけました。

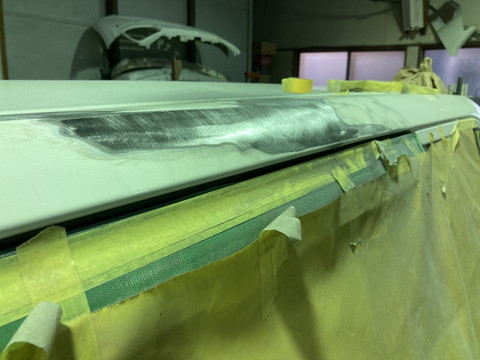

プライマーサフェーサーを研ぎ、塗装ブースへ。

お仕事で使用される車両なので、出来るだけ簡易に尚且つ後々できるだけ支障が出ない形で塗装しました。

当社では、お客様のご要望に応じられるところは応じますので、お気軽にご相談ください。

日産キューブ、フロントドア取替・交換作業です。

他車両に当てられた事案になります。

途中の画像がありませんが、まずフロントドアを一旦塗装してから車体に取り付け、前後パネルを通しで塗装します。

このくらいの色なら、各パネルをバラバラに塗装したり、ドアだけをブロック塗装出来なくもないですが、完璧を期すためにこの作業方法にします。

塗装の基本は、付帯作業のない作業となっておりますので、専門用語で「ぎ装品」と呼ばれる、塗装するパネルについている外せる部品はすべて外していきます。

完成です。

違和感なく仕上がりました。

日産セレナ、リヤバンパーの新品部品の塗装作業です。

バンパーの新品部品は、色塗りといって塗装済の状態で補給される物もありますが、塗装用として素地の状態や、プライマーという下塗り塗装がされた状態で補給される物もあります。

今回の新品部品はPP(ポリプロピレン)の素地の状態での補給形態です。

まず、開封したら傷や歪みなどを確認し、樹脂の表面をささくれないよう注意しながら足付けします。

最後は水ですすいで、静電気やほこりを除去します。

PP(ポリプロピレン)には普通の塗料は密着が悪いので、樹脂パーツ用のプライマーを塗装します。

乾燥したら、軟化剤を加えた塗料でボディーと同じように塗装します。

樹脂パーツは変形量が多いので、軟化剤というものを使って上塗り塗装に柔軟性を持たせています。

日産セレナのバックドアとリヤバンパー(ともに新品部品)の塗装作業です。

バックドアの新品部品は、電着の下地塗装がされた状態で納品されます。箱を開けたときはもう少しツヤがある状態です。

ブツや垂れ、凹みや変形などをチェックします。

ブツや垂れは修正しますが、それ以外は交換してもらうのが基本です。

OKならペーパーをあてて足付けします。シーリングの必要なところはシーリング剤を施工します。

その後、上の写真のようにサフェーサー(下塗り塗装)を塗装します。

必要に応じてサンディングして、上塗り塗装に移ります。

古い外車のパネルなどは、何度もサフェーサー処理することもあります。

残念ながら、上塗り塗装後の写真を撮り忘れてしまいました。

スズキ・エブリーバンのフードパネル(ボンネット)の塗装作業の様子です。

写真はすでに板金作業→サフェーサー塗装→サフェーサー研ぎ作業→足付け作業

が終わり、塗装ブースでマスキング(養生)作業が終わったところです。

当社のブースはパネル型のプッシュプル式ブースで、結構よい環境で塗装できるのですが、それでも結構大きくマスキング(養生)しなくてはいけないものです。

無事に塗装できました。

この車両の塗色はZ2SというカラーNo.で2コートメタリックと呼ばれるものです。

最初の写真の状態から、あらかじめ調色作業で現車の色味に合わせておいたシルバーメタリックを塗装して仕上げにトップコートクリヤーを塗装します。

シルバーメタリックで「1コート」、トップコートクリヤーで「2コート」ということで2コート・メタリック塗装といわれています。

余談ですが、経験を積んだ塗装職人になるほど「ソリッドのホワイト(いわゆる商用バンによくある白色)とシルバーメタリックは難しい」と言います。

これはどうしてかというと、そうですね料理で言うと「目玉焼き」とか「玉子焼き」とか単純なもののほうが上手につくろうとすればするほど難しいということだと私は思います。

鉄ではなく、樹脂の一体成型のバックドアを採用する車両が増えてきました。

カローラフィールダーやタント、ムーブ、新型のミライースなんかもそうみたいですね。

部品の補給としては、メーカーさんで塗装済のものも結構あったのですが、最近のダイハツさんは未塗装のものが多くなっているようです。

交換用の補給部品を取り寄せると、表と裏のパネルが接着された状態で送られてきます。

新車の時は恐らく、塗装済みの表のパネルに配線を通した裏のパネルを接着しているのではないかと思います。

なので、補給用部品を使う場合は若干、配線が通しにくいのと、裏のパネルをキレイに隙間なくマスキング(養生)しなくてはいけなくなります。

このバックドアのマスキング(養生)ですが、見たり考えたりする分には何も感じませんが、やってみるとかなりの手間と時間がかかります。

この辺り作業工賃には反映されていない気がします。

バックドアの中をワイヤーハーネス(配線)が通っているのですが、これは今付いているものを、引き抜いて通し直すことになります。

補給用の新品ドアには、あらかじめ専用のヒモが通されているので、やりにくいですがなんとかワイヤーハーネス(配線)を通すことができます。

なので、中古のバックドアを使う場合は、車種によっては配線ができないなんていうことにもなりかねないのでご注意を。

スズキエブリーの板金塗装作業です。

右のフロントバンパーからフロントフェンダーパネルにかけて擦ってしまったもようです。

保険は使いたくないとのご依頼だったので、フロントバンパーは修理の部分補修塗装、フロントフェンダーは板金修理のうえ1枚全面塗装という作業方針に決定しました。

塗装色がブラックパールということで、修理痕がわかりにくいようにフロントフェンダーパネルは全面塗装としました。

フロントバンパーに関しては、あまり品質は気にしないとのことだったので、部分補修塗装としました。

補修痕はできるだけ出ないように作業しておりますが、車両の使用状況や保管状況、お手入れのされ具合によって大きく差が出てきます。

屋外保管より屋内保管が良いですし、保管時の温度や湿度にも影響されます。

また、屋外保管でもあまり日の当たらないところと、常に日の当たるところでは大きな違いが出てきます。

お手入れに関しては、もちろんお手入れをされる方のほうが持ちは良いです。

昔は、お手入れというとワックスをかけるのが定番でコレが曲者でしたが、今はコーティングが主流でその点の心配は激減しました。

ワックスは研磨剤が入っているものが多かったのと、酸化する物質のものが多かった結果でした。

マツダ アクセラの塗装作業風景です。当時、新車に近い車両だったと思いますが、右側面におよぶ結構な事故修理だったと思います。

フロントフェンダー、フロントドアパネル、リヤドアパネルは新品に交換ですね。

フロントピラー部もかなりの損傷だったようで、フレーム修正機にて寸法通りに修正後、下地作業をして上から下までプライマーサフェーサーという下地用塗料が塗装されています。

この塗色はカラー番号が27Bだったと思いますが、新車は下塗りの色が透けているので、板金修理をして補修塗装をする際には下塗りの色を作り、上塗りの色も作ってから、合成具合や色調などを調整していきます。

最初は、下塗り色の濃さと上塗りの透け具合(何回塗るか)を見極めていきます。

次に色調の調整(明るい暗い、青い赤いなど)をしていきます。

最後にトップコートクリヤーを塗装すると、また少し変化するので確認しておきます。

この当時のロードスターなどのようにかなり下が透けている車両では、下塗りの色にもメタリックを入れて、光る方向性を合わす必要のあるものもありました。

経験がないと難しいパターンですが、熟練者でもかなり時間のかかるケースでしょう。

色の道は難しいっていうのは、塗装屋さんにいった言葉?